“基础教育精品课”

作业练习

学科 | 历史 | 年级 | 七年级 | 学期 | 秋季 | |

课题 | 北魏政治和北方民族大交融 | |||||

教科书 | 书 名:中国历史七年级上册教材 出版社:人民教育出版社 出版日期:2016年7月 | |||||

学生信息 | ||||||

姓名 | 学校 | 班级 | 学号 | |||

|

|

|

| |||

作业练习 | ||||||

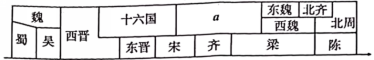

1.“风声鹤唳”“草木皆兵”“投鞭断流”“东山再起”与下列哪一战役相关( ) A.八王之乱B.官渡之战C.淝水之战D.赤壁之战 2.热干面是武汉最有名的小吃之一。 在古代,我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时,南方老百姓的餐桌上除了常见的稻米饭之外,还有各类面食,出现这种现象的主要原因是( ) A.南方人口增多B.南方商品经济的发展 C.面食的营养价值更高D.人口南迁和民族融合的影响 3.下图为我国古代朝代更替示意图的某一片断。图中a政权的建立者是( )

A.氐族B.鲜卑族C.羯族D.女真族 4.魏晋南北朝时期,汉民族与各个少数民族在民族心理上,随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。这表明魏晋南北朝时期 A.民族之间隔阂与偏见消失B.民族矛盾得到彻底化解 C.民族性格和意识趋于一致D.出现民族交融的高潮 5.下图出自河南洛阳龙门石窟的《北魏帝王出御图》,图中所有人物着装均是宽衣大袖,与其传统民族服装截然不同,这幅浮雕可直接用于研究( )

A.北魏时期经济的发展B.北魏统一了黄河流域 C.魏晋南北朝时期的政治D.北魏时期的民族交融 6.《中华的崩溃与扩大》一书讲到:北魏中期汉族名门出身的崔鉴认为鲜卑名门出身的陆敷才智度量出众,要将女儿许配给他;北魏末年大乱时,汉族名士高翼在临终前对子孙说道:“主忧臣辱,主辱臣死。今社稷阽(diàn临近)危,人神愤怨,破家报国,在此时也。”这一材料内容与书中章节标题最吻合的是( ) A.第一章 魏晋南北朝序幕B.第三章 跨越胡汉之壁垒 C.第四章 江南贵族制社会D.第十章 中华世界的扩大 7.某同学查阅了有关“赤壁之战”“三国鼎立”“人口南迁”“北魏孝文帝改革”的一些历史资料进行主题探究,他探究的主题是 A.统一国家的建立B.政权分立与民族交融 C.繁荣与开放的社会D.民族关系的发展 8.《木兰诗》是南北朝时期北方的一首乐府民歌,有关花木兰所属民族,大多认为是鲜卑族,理由是诗作显示出的尚武精神及兵制更契合少数民族,也有一些学者提出异议,因为木兰代父从军体现了对国家忠义、对父母孝道的汉族儒家观念,这种分歧表明南北朝时期( ) A.少数民族与汉族的差异仍然较大B.只显露出单向的少数民族汉化的现象 C.孝文帝改革增强了北魏的国力D.北方民族交融已深入到民族文化的层次 9.据《魏书》记载,北魏拓跋氏追溯的初祖是受封北土的黄帝嫡孙,拓跋硅及继任的三位皇帝都曾亲往或遣使至涿鹿黄帝庙祭祀。至孝文帝时,出于对黄帝的尊崇,改姓元氏。北魏统治者此举的根本目的是 A.促进民族融合B.巩固自身统治 C.结束分裂局面D.加速社会转型 10.历史在一次又一次的改革中推进,改革影响着历史的进程。阅读下列材料,回答问题。 材料一 夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下 ——《战国策·秦策》 (1)根据材料一并结合所学知识,写出“商君”所指的历史人物。“教民耕战”的具体措施有哪些? (2)根据材料一并结合所学知识,“商君”的措施对秦国产生了怎样的影响? 材料二 (魏主下诏)……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官 ——《魏书》 (3)材料二体现了北魏孝文帝汉化政策的哪一方面?依据所学知识,孝文帝汉化政策产生了怎样的影响? (4)除材料二所述内容外,这里的“魏主”还采取了哪些汉化措施,试举两例 材料三 “治世不一道,便国不法古。”(意思是治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制。) ----《史记·商君列传》 (5)结合所学知识,写出材料三这句话给你的启示?

参考答案 1.C 【详解】 依据所学知识可知,淝水之战是公元383年前秦与东晋的战争。结果东晋以少胜多,大败前秦。淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。东晋取得暂时稳定,为经济发展提供了有利条件。与淝水之战有关的成语或典故:投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳等。C项正确;八王之乱是发生于中国西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,与题干无关,排除A项;公元200年袁绍与曹操展开了官渡之战,曹操以少胜多,大败袁军,为曹操统一北方奠定了基础,与题干无关,排除B项;赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三在长江赤壁一带大破曹操大军的战役,与题干无关,排除D项。故选C项。 2.D 【详解】 根据题干材料“魏晋南北朝时期”并结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,由于北方战乱,人口大量南迁,带去了大量的劳动力、先进生产经验、技术,甚至是农作物,促进了江南地区经济的开发,这是我历史上第一次大规模人口南迁,促进了民族融合,也改变了南方老百姓的饮食习惯,D项正确;南方人口增多是北方人口南迁的影响,不符合题意,排除A项;南方商品经济的发展和面食口感更好不是题干现象出现的原因,排除BC项。故选D项。 3.B 【详解】 依据图片a政权分为了东魏和西魏,结合课本所学,十六国后期,鲜卑族拓跋氏建立的北魏,逐渐统一北方。北魏又分裂为东魏和西魏。由此可知a政权是北魏,它的建立者是鲜卑族。B项正确;西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。氐族建立的前秦属于十六国时期,排除A项;羯族在东晋十六国时期建立了后赵政权,排除C项;公元1115年,女真族的杰出首领阿骨打,起兵抗辽,在会宁称帝,国号金。排除D项。故选B项。 4.D 【详解】 根据“以往的‘胡’‘汉’观念逐渐淡薄”可知随着民族融合的加深,魏晋南北朝时期不同民族之间的隔阂减少,说明出现了民族交融的高潮,D项正确;“消失”、“彻底化解”和“趋于一致”的说法都过于夸张绝对,排除ABC项。故选D项。 5.D 【详解】 根据题干“河南洛阳龙门石窟的《北魏帝王出御图》,图中所有人物着装均是宽衣大袖,与其传统民族服装截然不同”结合所学知识,北魏服饰发生了变化是鲜卑族人流行穿汉服,这种变化与北魏孝文帝改革密切相关,孝文帝的改革措施有穿汉服、还有改汉姓、说汉语等,北魏孝文帝改革使汉族和各少数民族彼此影响,少数民族的生活习惯、文化等,逐渐融入汉族人民的生活之中,促进了北方民族的大融合,D正确;题干没有涉及北魏时期经济的发展、北魏统一黄河流域、魏晋南北朝时期的政治的内容,排除ABC。故选D。 6.B 【详解】 依据题干的“北魏中期汉族名门出身的崔鉴认为鲜卑名门出身的陆敷才智度量出众,要将女儿许配给他”和“北魏末年大乱时,汉族名士高翼在临终前对子孙说道:‘主忧臣辱,主辱臣死。今社稷阽(diàn临近)危,人神愤怨,破家报国,在此时也。’”结合所学知识可知,北魏是鲜卑族建立的政权,题干材料说明胡汉壁垒已经跨越,故B符合题意;北魏属于南北朝时期,排除A;北魏地处黄河流域,排除C;中华世界的扩大在题干材料中不能体现,排除D。故选B。 7.B 【详解】 根据材料“‘赤壁之战’、‘三国鼎立’、‘人口南迁’、‘北魏孝文帝改革’”及所学知识可知,赤壁之战是东汉末年孙权、刘备联军大破曹操大军的战役,是三国时期“三大战役”中最为著名的一场。三国鼎立是曹魏、蜀汉、东吴三个主要政权并存的时期。人口南迁是西晋后期以来,中国历史上第一次大规模的人口迁移,更多的北方人迁到了南方,促进了南方的开发。北魏孝文帝改革,是指南北朝时期北魏孝文帝在位时所推行的政治改革,主要内容是汉化。由此可知,这些事件均发生在三国两晋南北朝时期,属于政权并立,民族不断交融的时期,故B项正确;秦汉是统一国家的建立,故A项错误;繁荣与开放的社会是隋唐时期,故C项错误;材料的主题涉及到了民族交融,但不是最完整的主旨,故D项错误。 8.D 【详解】 根据材料“《木兰诗》是南北朝时期北方的一首乐府民歌,有关花木兰所属民族,大多认为是鲜卑族……也有一些学者提出异议,因为木兰代父从军体现了对国家忠义、对父母孝道的汉族儒家观念”可见在北方民歌中既有少数民族因素,又有儒家观念,这种分歧表明北方民族交融已深入到民族文化的层次,D正确;通过材料看不出少数民族与汉族的差异仍然较大,故A排除;对于花木兰的民族存在争议,并不是单项汉化能够产生的,故B排除;材料与北魏的国力无关,故C错误。 9.B 【详解】 依据材料,结合所学可知,北魏政权是鲜卑族建立的,其统治者追溯初祖时将自己视为黄帝的后裔,并在政治层面强调对黄帝的祭祀,甚至改姓元氏,这体现了北魏统治者认祖归宗于华夏始祖,其根本目的是为了获得政权合法性,巩固自身的统治,故B正确;AD是客观影响,不是目的,排除;北魏并没有结束分裂割据,故C错误。 10. (1)商鞅(卫鞅,公孙鞅);奖励耕织,生产粮食布帛多的人课免除徭役奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。 (2)使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。(“国富兵强”一个得分点,“奠定基础”一个得分点) (3)说汉语;促进民族交融,增强北魏实力。 (4)穿汉服,改汉姓,与汉人通婚(任答两点) (5)围绕材料,言之有理即可得分 【详解】 (1)第一小问:依据材料一“夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。”大致意思:统一度量衡(在秦国范围内颁布度量衡的标准器);承认土地私有(废除井田制允许土地买卖),分田地鼓励农业生产,论军功授爵鼓励参军作战。由此可知反映的是商鞅变法。由此可知“商君”指的是商鞅; 第二小问:“教民耕战”即商鞅在农业、军事方面的措施。结合课本所学,商鞅变法奖励耕织,生产粮食布帛多的人课免除徭役奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。 (2)依据前面的问题,可知“商君”的措施指的商鞅变法。结合课本所学,商鞅变法使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。 (3)第一小问:依据材料二“(魏主下诏)……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官”指的是北魏的君主强调鲜卑族必须说汉语。结合课本所学,北魏孝文帝统一北方,实行了一系列汉化措施改革,包括在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。 第二小问:据所学,孝文帝汉化政策促进了民族交融,增强了北魏实力。 (4)依据材料二“……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官”指的是改说汉话的措施。结合课本所学,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,推行汉化措施,改穿汉服。以汉服代替鲜卑族;改汉姓,改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。 (5)依据材料三大致意思是治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制。由此得出,促进社会发展要改革创新;改革推动社会发展等。

| ||||||