翻转课堂教学模式在小学数学教学中的运用研究

——以《圆的认识》一课为例

寮步镇石步小学 钟凤仪

【摘要】本文以人教版小学数学六年级上册《圆的认识》一课为例,叙述了小学数学翻转课堂实施的过程和方法,总结了实施翻转课堂教学的要点和认识,提出了对翻转课堂教学的一些思考。

【关键词】翻转课堂 小学数学教学

1.问题的缘起

在樟木头镇2016年青年教师说课比赛中,我选择了六年级上册《圆的认识》一课。这是小学数学高段中的一节经典课,无数名家大师如华应龙、黄爱华、张齐华等都曾用之大放异彩,青年教师也钟情于用它小试牛刀。这样一节名课,如何在前人的基础上挖掘得更深入些,使它的羽翼更丰满些,是我最大的困惑。

认真研读教材,我发现本节课是圆的知识的起始课,涵盖的知识点特别多:通过观察生活中的物体,初步形成圆的表象;借助生活中的物体画圆;学会用圆规画圆;认识圆的各部分名称;知道圆的特征。课堂中还要适时点缀圆的文化史料、结合圆的艺术设计加强美育。就如身边的同事所说的,一节课40分钟就像打仗一样,不停地讲,不停地操作,时间总是不够。于是,我在课前和学生进行交流,发现六年级的学生对圆的知识并不陌生,在一年级的时候已经知道圆是一种平面图形,能够从物体的面上找到圆,只是对圆缺乏理性而系统的认识。基于对教材的研读和学生已有的知识经验,我大胆地尝试采用翻转课堂的教学方式。

2.思考与实践

翻转课堂就是有别于传统的课堂,学生先学,老师后教。那么,学生先学什么?老师后教什么?以下是我的几点思考和具体实践。

2.1“智”先学

新改版的教材跟以前的教材相比,在知识的呈现方式上发生了非常大的变化,更切合学生的实际情况,启发性语言多,结论性语言少,留给了学生预学的空间。“学生能学的老师不教”,秉着这个原则,我把通过观察生活中的物体,初步形成圆的表象、借助生活中的物体画圆、学会用圆规画圆、认识圆的各部分名称这些内容放在课前,让学生通过微课预学。不同学习层次的学生,根据自身接受新知的快慢程度,可以自主调控学习的次数和时长。这样避免相对简单的知识,为了达到大部分学生都能够掌握的而在课堂上一再讲授。有了课前预学,学生熟悉了名称,更有利于课堂上展开特征的学习。

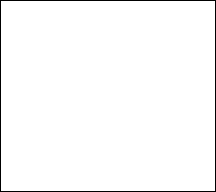

为了更好的检验预学的效果,学生完成相应的预学单。学生在预学的过程中,不仅汲取知识,同时提出产生对后续学习很有价值的问题,比如:圆有角吗?圆有边吗?半径和直径之间有什么关系?圆的大小和有什么关系……这样学生带着不同的问题走进课室,提高了学习的积极性。

2.2“慧”后教

学生通过“智”先学,“有所知”、“有所问”地走进课堂,这就需要老师有针对性地“慧”后教。

2.2.1教在操作容易疏忽的地方

课前预学的情况分析,有助于教师选择后续的课堂教学策略。圆规是学生第一次使用的工具,与尺子相比,圆规比较陌生。熟练使用圆规,需要学生的手指、手腕有良好的协调能力。我发现在预学单中,有的学生的圆是没有画成功的。于是我适时抓住学生生成的资源,出示没有画成功的作品(如图),共同分析原因:(1)手没有握紧圆规。(2)在旋转的过错方中改变了两脚之间的距离。这课堂上我没有一、二、三地教学生用圆规画圆的方法,而是在学生容易疏忽的地方加强点拨。

图(1) 图(2)

2.2.2教在思维主动构建的地方

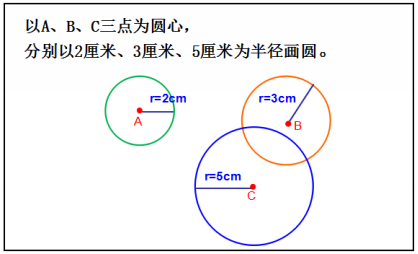

圆心决定圆的位置,半径决定圆的大小。这是一句结论性的话,是不是简答的告诉学生,让他们记住就可以了呢?建构主义学习理论告诉指出学习的过程是学习者主动建构知识的过程,“学习是建构内在心理表征的过程,学习者并不是把知识从外界搬到记忆中,而是通过与外界的相互作用来建构新的理解”因此学习活动不是由教师单纯向学生传递知识,也不是学生被动地接受信息的过程,而是学生凭借原有的知识和经验,通过与外界的互动,主动地生成信息的意义的过程【2】。因此,为了帮助学生的思维主动构建,我在课堂中设置了一道画圆的题。

学生画圆后发现,其中两个圆相交了。我顺势诱导:能不能把其中一个圆移开,或者缩小一点呢?学生在矛盾冲突中明白到圆心已经了决定圆的位置,半径决定了圆的大小,只能这样画了。从而主动构建出这一结论。

2.2.3教在需要探索发现的地方

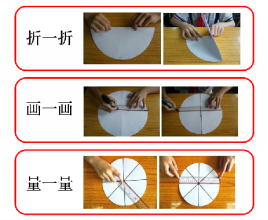

课程标准指出:数学活动经验需要在“做”的过程和“思考”的过程中积淀,是在数学学习活动过程中逐步积累的【1】。因此,在探究发现圆的特征这一主要教学环节,我以实践活动引领学生的学习,体现“做中学”的教学理念——

(1) 活动要求:

折一折:四人小组利用桌面上不同大小的圆,沿着直径折一折;

画一画:用笔把折痕画一画;

量一量:量一量各条半径和直径的长度。

(2)活动思考:

一个圆里,你找到了多少条直径?

多少条半径?

同一个圆内,半径和直径有什么关系?

学生通过以上探究活动,直观形象地得出圆的特征——

同一圆内,有无数条半径,有无数条直径。

同一圆内,所有半径的长度都相等,所有直径的长度都相等,直径的长度是半径长度的两倍。

通过动手操作活动,解决了学生思维直观性和知识结论抽象性之间的矛盾,更好地突破重点和难点。

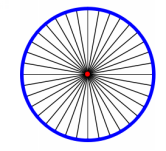

2.2.4教在有挖掘价值的地方

对比之前学习的平面图形,圆是曲线图形,其他是直线图形;圆一中同长,而其它图形一中不同长。这是学生看得见,说得出的区别。所以需要教师把学生的思维指引到更深层的认识。我追问:“如果正方形也是一中同长会怎么样呢?能想到吗?”(课件演示正方形到八边形,八边形到十六边形,十六边形到三十二边形的过程。)随着分得份数越来越多,图形就越来越接近圆。思维敏捷的学生发现,圆就是一个正无限边形。让学生体会“无限逼近”的极限思想。

……

华应龙老师“小明寻宝”这一情景的巧妙设置是无法超越的。在练习升华环节,我把这一情景引用到课堂——“小明参加寻宝活动,得到一张纸条:宝物距离左脚三米。”宝物可能在哪呢?

学生用红点代表小明的左脚,用纸上的1厘米代表实际距离的1米,把想法在纸上表示出来。有的学生画了一个点,而有的学生则画了好几个点……甚至有的说画不完,有很多种可能啊……

借助课件演示这样一个接一个点,越来越密,最后组成了一个圆。

宝物应该是在“以小明的左脚为圆心,3米为半径的圆上”,进一步让学生感知 “圆是到定点的距离等于定长的所有点的集合”这一几何学的定义,同时渗透了数学领域里非常重要的集合思想。

这两个地方,有的老师会认为没有必要教,甚至超过了教学的范围;也有的老师表示传统课堂的教学中不够时间继续深入挖掘,只能选择放弃。但是实践表明,这两个地方恰恰是渗透数学思想方法的良机,开拓学生视野,发展学生思维。而在翻转课堂的教学方式下,有了充分时间去挖掘,使得课堂更厚重,大颇有成若缺的味道。

3.翻转课堂的实施要点

3.1做好课前数据分析

学生的课堂观看微课,一般都伴随着相应的学习单,学习单的完效果能较好地反映学生的预学情况。因此,学习单上统计得出的正确率、错误率,问题导向都有十分重要的价值。统计的方法主要有描述性统计分析、信度系数分析、探索性因素分析和验证性因素分析、结构方程模型分析等,数据分析应侧重于发现学生自主学习中的不足,为教师课堂教学设计提供依据【3】。

3.2落实解决问题的有效活动

翻转课堂的一个重要特点,是在课堂上给学生提供解决自主学习过程形成的问题的平台。师生在课堂上要通过交互式活动来对所面临的问题进行探讨与研究。教师在这个过程中还需要随时发现学生生成的资源并及时加以指导。教师要有先见性地根据学生的实际情况,在课堂上选择并落实解决问题的有效活动。这些活动一般以小组为单位展开,可以是讨论交流、操作实践、拼图汇总、完成学习任务单等。

3.3促进教学目标的成达。

教师与学生在课堂上通过交互式问题解决过程之后,教师要根据教学目标的要求,进行反馈与评价,以促进教学目标的达成。翻转课堂不但要注重对学习结果的评价,还注重对学习过程的评价,真正做到定量评价和定性评价、形成性评价和总结性评价、对个人的评价和对小组的评价、自我评价和他人评价之间的良好结合。评价的内容涉及问题的选择、独立学习过程中的表现、在小组学习中的表现、学习计划安排、时间安排、结果表达和成果展示等方面。

4.总结

也许我现在对翻转课堂的认识还是肤浅的,落实的方法也是不成熟的。但我相信这是正确的学习思路。没有实践的思辨,对教学的改进是毫无意义的,我们要勇于走在实践的这条教研道路上,才会走进属于中国教育的一片蓝天。

【参考文献】

【1】数学课程标准(2011版).北京师范大学出版社

【2】金红艳.基于建构主义学习理论的教学改革[J].长春大学学报.2004.5

【3】陈玉琨.“慕课”与“翻转课堂”导论[J]. 华东师范大学出版社,2014.7

1